Bericht über die INGRES-Tagung vom 28. Januar 2013 in Zürich

Inhaltsverzeichnis

I.Patentrecht

1. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

3. EU-Patentpaket

4. Torpedoklagen in der Europäischen Union

II.Urheberrecht

III.Designrecht

IV.Markenrecht

1. Europäisches Markenrecht

2. Markenschutz in Polen

V.Lauterkeitsrecht

Die Winterveranstaltung des INGRES zur Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union fand unter der Leitung von RA Dr. Michael Ritscher und der Organisation von RA Dr. Christoph Gasser im Zürichberg Sorell Hotel in Zürich statt. Das aus den vergangenen Veranstaltungen bekannte Format hat sich bewährt und wurde auch in diesem Jahr beibehalten. Der Vormittag war somit dem Patentrecht gewidmet, während die übrigen Immaterialgüterrechte einschliesslich Wettbewerbsrecht am Nachmittag besprochen wurden. Das Publikum bekam reichlich Gelegenheit, zu den Referaten Stellung zu beziehen und Fragen zu stellen, was die Veranstaltung um viele interessante Diskussionen bereicherte und einen Austausch zwischen allen Beteiligten ermöglichte. Auch in diesem Jahr gesellten sich viele Teilnehmende aus dem umliegenden Ausland zur hiesigen Immaterialgüterrechtsgemeinde, sodass die Tagung ausgesprochen gut besucht war. Viele Besucher hatten ausserdem am traditionellen Ski-Ausflug teilgenommen, der jeweils am Vortag zur Tagung durchgeführt wird und in diesem Jahr auf dem Hoch-Ybrig stattfand. Ritscher wies bei der Begrüssung der Gäste auf die Wichtigkeit des Austausches europäischer Patentrechtler für die Weiterbildung auch des schweizerischen Patentrechts hin. Das schweizerische Bundespatentgericht, das noch in den Kinderschuhen steckt, könne von Gerichten mit grosser Erfahrung im Patentrecht, wie dem deutschen Bundesgerichtshof, viel lernen. Deshalb sei es auch für Patent- und Rechtsanwälte in der Schweiz wichtig, die Entwicklungen des Patentrechts in der EU mitzuverfolgen, wofür die INGRES-Tagung einen optimalen Rahmen bietet.

Dr. Klaus Grabinski, Richter am Bundesgerichtshof in Düsseldorf, präsentierte vier Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2012.

In Akten-Nr. X ZR 58/07 («Neurale Vorläuferzellen») befasste sich der BGH mit dem Patentierungsausschluss für die Verwendung menschlicher Embryonen. Dem Fall, mit dem sich auch der EuGH (in der Rechtssache C-34/10, «Brüstle v. Greenpeace») vorlageweise auseinandergesetzt hatte, lag ein deutsches Patent zugrunde, welches u.a. ein Verfahren zur Herstellung neuraler Vorläuferzellen aus embryonalen Stammzellen betraf. In der Beschreibung war ausdrücklich erwähnt, als Ausgangsmaterial kämen aus Embryonen gewonnene Stammzellen in Betracht. Nun setzen so gewonnene Stammzellen typischerweise die Zerstörung des Embryos voraus, weshalb der BGH das Patent teilweise für nichtig erklärte. Nachdem der Patentinhaber vorgebracht hatte, dass Stammzellen in einem alternativen Verfahren auch ohne die Zerstörung von Embryonen gewonnen werden können, erachtete der BGH eine entsprechende Beschränkung im Patentanspruch für notwendig. Ansonsten würde der Eindruck entstehen, dass mit Patenterteilung auch die vom Patentierungsausschluss erfasste Ausführungsform genehmigt würde, auch wenn sie nicht im Patentanspruch selbst, sondern nur in der Beschreibung erwähnt sei. Das Patent wurde denn auch in eingeschränkter Fassung (wonach das Patent keine Vorläuferzellen aus menschlichen embryonalen Stammzellen umfasst, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört wurden) aufrechterhalten.

In Akten-Nr. X ZR 126/09 («Leflunomid») stand die Patentfähigkeit einer Arzneimittelzubereitung aus zwei kombinierten Wirkstoffen zur Diskussion. Der BGH erklärte das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig. Der eine Wirkstoff (Leflunomid) wandle sich nämlich bei blosser Lagerung und ganz von allein zum anderen Wirkstoff (Teriflunomid) um. Diese Eigenschaft zur Umwandlung sei in der chemischen Struktur des Wirkstoffs begründet, diese wiederum der Fachliteratur bereits bekannt. Ein Gegenstand, den der Fachmann zwangsläufig erhält, wenn er ein durch den Stand der Technik nahegelegtes Verfahren anwendet, sei nicht erfinderisch. Dabei war nach Ansicht des BGH unerheblich, dass sich die beanspruchte Zusammensetzung aus Leflunomid und Teriflunomid erst nach einer gewissen Lagerungszeit des Leflunomidpräparats einstellt, da der Patentanspruch keine zeitlichen Vorgaben definiert, sondern die Wirkstoffkombination unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Entstehung beansprucht hatte.

In Akten-Nr. X ZR 97/11 («Palettenbehälter II») schliesslich befasste sich der BGH mit der Frage, ob der Austausch von Bestandteilen eines in Verkehr gebrachten Gegenstands als Reparatur oder patentverletzende Neuherstellung anzusehen ist. Das Streitpatent betraf einen Palettenbehälter mit einem austauschbaren Innenbehälter aus Kunststoff. Der Patentinhaber störte sich an der Wiederaufarbeitung von durch ihn in Verkehr gebrachten Palettenbehältern durch einen Konkurrenten, welcher die Innenbehälter durch gleichartige Behälter aus eigener Produktion ersetzte und die so bearbeiteten Palettenbehälter wieder zum Kauf anbot. Nun verliert der Patentinhaber mit Inverkehrbringen des patentgeschützten Gegenstandes bekanntlich das Recht, Dritten den bestimmungsgemässen Gebrauch des Gegenstandes zu verbieten, so dass sich die Frage stellte, ob der Austausch der Innenbehälter zum bestimmungsgemässen Gebrauch der Palettenbehälter gehört oder nicht. Zur Beantwortung dieser Frage kommt es auf die Verkehrsauffassung, d.h. auf die Erwartungen der Abnehmer solcher Behälter an. In der Tatsache, dass Abnehmer nicht mehr benutzbare Behälter unentgeltlich an Befüller abgeben, sah der BGH ein Indiz dafür, dass Palettenbehälter mit unbenutzbarem Innenbehälter vom Verkehr als weitgehend wertlos betrachtet werden und der Austausch der Innenbehälter folglich eher nicht als bestimmungsgemässer Gebrauch gelten kann.

Dr. Fritz Blumer, Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in München, stellte sechs ausgewählte Entscheidungen der Beschwerdekammern vor. Erwähnenswert ist zunächst die Entscheidung T 1695/07 betreffend ein Verfahren zur Messung der Blutströmungsgeschwindigkeit, wobei das dem Patienten entnommene Blut in einer externen Zirkulationsleitung kontinuierlich gemessen und dem Patienten wieder rückgeführt wird. In Anwendung der von der Grossen Beschwerdekammer in G 1/07 entwickelten Kriterien kam die Technische Beschwerdekammer zum Schluss, die Blutströmungsmessmethode sei als chirurgisches Verfahren von der Patentierbarkeit ausgenommen. Die Durchführung des Verfahrens setze professionelles medizinisches Fachwissen voraus; es handle sich um einen schweren Eingriff in den Körper, da während der Messung die Hälfte des Bluts durch die Zirkulationsleitung fliesse und mit der Verbindung von zwei zentralen Blutgefässen kritische Körperteile betroffen seien; sodann weise das Verfahren wegen der Gefahr von Infektionen und Blutverlust substanzielle Gesundheitsrisiken auf.

Die Entscheidung T 593/09 befasste sich mit den Anforderungen an die ausreichende Offenbarung einer Erfindung in der Patentanmeldung. Patentansprüche können im Einspruchsverfahren angegriffen werden, falls die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann. Grund für das Erfordernis ausreichender Offenbarung ist, dass der Fachmann bei der Ausführung der Erfindung wissen soll, ob er sich innerhalb oder ausserhalb des beanspruchten Bereichs bewegt. Hinweise auf ein gewünschtes Resultat ohne Angabe, wie dieses erreicht werden kann, oder die Angabe der Dünnflüssigkeit eines Gewebes ohne Konkretisierung der Temperatur, bei welcher diese gemessen werden soll, sind deshalb problematisch. Mehrdeutige Parameter hingegen bedeuten nicht automatisch, dass die Erfindung nicht hinreichend deutlich offenbart wurde, solange der Fachmann, von seinem Fachwissen ausgehend, in der Patentschrift genügend Hinweise zur Ausführung findet.

Für Diskussionen sorgten die Entscheidungen T 1553/06 und T 2/09 zum Stand der Technik im Internet. Bekanntlich gilt eine Erfindung als neu, falls sie nicht zum Stand der Technik gehört, d.h., der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Was soll in Bezug auf Dokumente gelten, die nur mittels einer nicht publik gemachten URL abrufbar sind? Die rein theoretische Möglichkeit des Zugangs kann keine Zugehörigkeit zum Stand der Technik begründen, so die Technische Beschwerdekammer. Vielmehr ist ein direkter, eindeutiger Zugang gefordert. So lässt auch die Tatsache, dass ein Dokument mit einer Suchmaschine auffindbar ist, nicht ohne Weiteres auf dessen Zugänglichkeit schliessen. Öffentlich zugänglich ist das Dokument nur, falls es erstens mit einer öffentlichen Suchmaschine über einen Suchbegriff auffindbar ist, der einen Bezug zum Inhalt des Dokuments aufweist, und zweitens lange genug unter der URL verfügbar bleibt, um einem Mitglied der Öffentlichkeit Zugang zu gewähren. Eine andere Frage ist, wie die Zugänglichkeit von per E-Mail versandten Informationen zu beurteilen ist. Diese können zwar von unbefugten Dritten abgefangen werden; was mit rechtswidrigen Mitteln erlangt wurde, kann jedoch nicht Stand der Technik sein. Die Beschwerdekammer entschied deshalb, dass E-Mails nicht zum Stand der Technik gehören, unabhängig davon, ob sie verschlüsselt sind oder nicht.

Im Publikum wurde die Frage aufgeworfen, welche Auswirkungen diese Entscheidungen auf die Beurteilung der öffentlichen Zugänglichkeit von Printmedien haben werden. Blumer stellte klar, dass Zugänglichkeit sehr rasch bejaht und dies bei Printmedien auch in Zukunft so bleiben wird. Für Informationen auf dem Internet sei aber eine Einschränkung notwendig. Insofern hat die vorgestellte Entscheidung den absoluten Neuheitsbegriff im Internet relativiert und wird bei zukünftigen Entscheidungen zu berücksichtigen sein. Sodann äusserten viele Anwesende Bedenken in Bezug auf den Versand von E-Mails. Es sei durchaus denkbar, dass E-Mails mit neuheitszerstörenden Informationen an einen falschen Adressaten gesendet und anschliessend veröffentlicht würden. Im Übrigen seien E-Mails nicht mit einem Brief gleichzusetzen, welcher zugeklebt und an einen einzelnen Adressaten geschickt werde. Blumer riet davon ab, sich einzig auf Vertraulichkeitserklärungen oder Disclaimer in E-Mails zu verlassen. Grabinski bemerkte abschliessend, dass auch bei Informationen, die mittels sozialer Netzwerke oder Blogs nur einem beschränkten Adressatenkreis zugänglich gemacht werden, mit Veröffentlichung zu rechnen ist.

Dr. Stefan Luginbühl, Jurist in der Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten des Europäischen Patentamts in München, berichtete über die neuesten Entwicklungen in der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Bereich der Verstärkten Zusammenarbeit, an der sich derzeit 25 Mitgliedstaaten der EU (mit Ausnahme von Italien und Spanien) beteiligen. Im Januar 2013 ist die Verordnung über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit in Kraft getreten, Anfang 2014 soll das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht nachfolgen. Bis zum Datum der vollen Anwendbarkeit beider Verordnungen muss eine Ausführungsordnung zur Implementierung des Einheitspatents verabschiedet und die Höhe der Jahresgebühren mit Verteilschlüssel an die teilnehmenden Staaten festgelegt werden.

Das Einheitspatent wird gemäss Entwurf auf Antrag des Patentinhabers als europäisches Patent vom EPA erteilt und entfaltet in allen Mitgliedstaaten einheitliche Wirkung. Der Patentinhaber wird künftig zwischen einem nationalen, europäischen oder Einheitspatent wählen können, wobei Doppelschutz ausgeschlossen ist. Es wird jedoch möglich sein, ein Einheitspatent mit einem klassischen europäischen Patent zu kombinieren, welches in einem Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens Wirkung entfaltet, das sich nicht an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligt – etwa Spanien, Italien oder der Schweiz.

Das Einheitliche Patentgericht soll aus zwei Instanzen bestehen, nämlich einem Gericht erster Instanz mit mehreren lokalen oder regionalen Kammern der Vertragsstaaten und einer Zentralkammer in Paris sowie einem zentralisierten Berufungsgericht mit Sitz in Luxemburg. Das Patentgericht wird kein reines Zivilgericht sein, da es neben Klagen im Zusammenhang mit der Verletzung und Rechtsgültigkeit von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten auch für Klagen gegen Entscheidungen des EPA im Zusammenhang mit der Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben betreffend Einheitspatente zuständig sein wird. Während einer Übergangszeit von mindestens sieben Jahren ist eine geteilte Zuständigkeit nationaler Gerichte mit dem Patentgericht vorgesehen, die dem Patentinhaber eine Wahlmöglichkeit offen lässt.

Das Kostenregime des einheitlichen Patentschutzes stiess im Publikum auf reges Interesse. Dieses wird zurzeit im Parlament debattiert; klar ist nur, dass sich die Mitgliedstaaten am neuen Gerichtssystem werden beteiligen müssen. Welche Kosten und Einnahmen den Mitgliedstaaten erwachsen werden, hängt unter anderem vom Verteilschlüssel und von der Jahresgebühr für das Einheitspatent ab. Diese muss vom engeren Ausschuss erst noch festgelegt werden. Ob und inwiefern sich die Schweiz an diesem beteiligen kann, ist noch offen. Ungeklärt und in der Gerichtsverordnung zu regeln ist ferner die Vertretungsbefugnis vor dem neuen Gerichtssystem, etwa die Frage, ob vor dem EPA zugelassene Anwälte auch zur Vertretung vor dem einheitlichen Patentgericht befugt sein werden. Völlig offen sind sodann Fragen der Zuständigkeit für die Erteilung ergänzender Schutzzertifikate auf Einheitspatente.

Dr. Bartosz Sujecki, Rechtsanwalt in Amsterdam, referierte zur Torpedoklage, d.h. der taktischen Verzögerung des Verletzungsprozesses durch den vermeintlichen Verletzer mittels Anhebung einer Klage auf Feststellung, dass keine Verletzungshandlung vorliegt und er nicht schadenersatzpflichtig ist. Aufgrund Art. 27 Abs. 1 LugÜ können dieselben Parteien nicht parallel in zwei EU-Ländern zum gleichen Streitgegenstand prozessieren. Solange die negative Feststellungsklage durch das zuerst angerufene Gericht nicht entschieden wurde, kann der Verletzte keine Leistungsklage einreichen, somit auch keinen Schadenersatz geltend machen.

In der Rechtsprechung europäischer Gerichte besteht die Tendenz, den Gerichtsstand am «Ort des schädigenden Ereignisses» nach Art. 5 Abs. 3 LugÜ, d.h. dem Handlungs- oder Erfolgsort, nicht auf negative Feststellungsklagen anzuwenden. Die Gegenmeinung wird aber ebenfalls vertreten, etwa durch das schweizerische Bundesgericht. Dieses begründet die Anwendung des Gerichtsstands der unerlaubten Handlung auf negative Feststellungsklagen mit dem Argument, bei dieser handle es sich um eine spiegelbildliche Schadenersatzklage des Verletzten. Sujecki seinerseits erachtet den Deliktsgerichtsstand durchaus auf negative Feststellungsklagen anwendbar. Dies ergebe sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 3 LugÜ. Die Bestimmung bezwecke weder einen Schutz des Geschädigten, noch kenne sie einen Missbrauchsvorbehalt. Torpedoklagen betrachtet Sujecki als einen zulässigen Teil der Verfahrensstrategie. Schutzrechtsinhaber sollten beim Vorgehen gegen mutmassliche Verletzer berücksichtigen, dass eine Abmahnung möglicherweise in einer Torpedoklage resultieren kann.

Abschliessend wies Sujecki darauf hin, dass die Einheitsgerichtsverordnung das LugÜ für anwendbar erklärt, sodass Torpedoklagen in Zukunft auch in Bezug auf Einheitspatente möglich sein werden. Grabinski bemerkte diesbezüglich, dass der Möglichkeit der Blockierung von Verletzungsprozessen durch Torpedoklagen in den Verfahrensregeln des neuen Gerichtssystems Rechnung getragen wird. So kann der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der negativen Feststellungsklage durch den mutmasslichen Verletzer bei der Zentralkammer eine Verletzungsklage bei einer lokalen Kammer anhängig machen und ist somit in seiner Klagemöglichkeit nicht blockiert. Unklar und regelungsbedürftig ist allerdings, was danach geschehen soll, etwa ob zwei parallele Verfahren geführt werden.

Prof. Dr. Eva Ines Obergfell von der Humboldt Universität Berlin ging in ihrem Referat der Frage nach, ob und inwieweit sich die Harmonisierung im europäischen Urheberrecht auch auf die Schutzvoraussetzungen erstreckt, und zeigte die Entwicklung anhand der Rechtsprechung des EuGH zum Werkbegriff in den Jahren 2011 und 2012 auf. Einleitend erklärte die Referentin, dass das Urheberrecht während langer Zeit als national betrachtet wurde und sich der Begriff eines originär europäischen Urheberrechts erst einbürgern musste. Die vier Richtlinien zur Harmonisierung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, zur Harmonisierung der Schutzdauer sowie zum Schutz von Datenbanken und Computerprogrammen haben einen europaweiten, kleinsten gemeinsamen Nenner für den Werkbegriff in diesen Bereichen eingeführt. Ausserhalb dieses harmonisierten Bereichs besteht jedoch kein eigentlicher einheitlicher Werkbegriff in der EU. Obergfell hat untersucht, inwiefern sich ein solcher durch die Rechtsprechung des EuGH herausbildet.

Den vorgestellten Entscheidungen des EuGH (C-5/08, «Infopaq I»; C-302/10, «Infopaq II»; C-393/09, «BSA v. Kulturministerium»; C-406/10, «SAS Institute») gemeinsam war die Definition des urheberrechtlich geschützten Werks als eigene geistige Schöpfung des Urhebers. Nun fragt sich, was der EuGH unter diesem Begriff versteht. Im Fall von Datenbanken verlangt der EuGH, dass Auswahl und Anordnung der gesammelten Daten einen eigenständigen Ausdruck der schöpferischen Fähigkeit ihres Urhebers darstellen (C-604/10, «Football Dataco v. Yahoo! UK»). Beruht die Auswahl der Daten nicht auf einer freien kreativen Entscheidung des Urhebers, vermag auch ein bedeutender Arbeitsaufwand keinen urheberrechtlichen Schutz zu begründen. Das Erfordernis, dass sich die geistige Schöpfung in der freien kreativen Entscheidung des Urhebers bei deren Herstellung auszudrücken hat, wandte der EuGH in der Entscheidung C-145/10 («Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH») auch auf eine Porträtfotografie an. Darin sprach der EuGH zudem von der Persönlichkeit des Urhebers, die bei seiner geistigen Schöpfung zum Ausdruck kommen muss.

Angesichts dieser konkreten Vorgaben, so Obergfell, bleibt der Freiraum nationaler Gerichte für die Definition des Werkbegriffs im nicht durch die vier Richtlinien harmonisierten Bereich eher fraglich. Es bleibt abzuwarten, ob die Rechtsprechung des EuGH einen einheitlichen europäischen Werkbegriff festlegt, der auch ausserhalb der durch Richtlinien harmonisierten Bereiche zu einer gleichmässigen, akzeptablen Schutzschwelle führt.

Eine andere Perspektive des Urheberrechts in der Rechtsprechung des EuGH, nämlich die Anwendung des Urheberrechts in alltäglichen Situationen und im Internet, präsentierte Prof. Dr. Verica Trstenjak, ehemalige Generalanwältin am EuGH und Professorin für Europarecht an der Universität Wien.

Mit Musikberieselung in Hotels befasste sich der EuGH in der Entscheidung C-306/05 («SGAE v. Rafael Hoteles»). Genauer stellte sich die Frage, ob die Wiedergabe von Musik mittels Fernsehgeräten trotz des privaten Charakters von Hotelzimmern als öffentlich anzusehen ist, was der EuGH klar bejaht hat. Nun liegt es nahe, eine solche dem Urheber vorbehaltene öffentliche Wiedergabe auch dann anzunehmen, wenn Zahnärzte in ihren Praxen zur Entspannung des Patienten das Radio im Hintergrund laufen lassen. Dem ist aber nicht so, entschied der EuGH in der Rechtssache C-135/10 («Consortile Fonografici»). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe betrifft das Zugänglichmachen von Werken an Mitglieder der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl. Die Patienten eines Zahnarztes bilden aber erstens einen sehr beschränkten Kreis, zählen also nicht zur Öffentlichkeit, und zweitens kommen sie nicht zu Orten und Zeiten ihrer Wahl in den Genuss von Musik, sondern in Abhängigkeit vom Zeitpunkt ihres Eintreffens in der Praxis. Im Ergebnis schulden Hotels für die Berieselung ihrer Kunden mit Musik eine Vergütung, Zahnärzte aber nicht.

Zum Urheberrecht im Internet, welches mit der gesteigerten Möglichkeit des Nutzens, Herunterladens und Kopierens geschützter Werke viele neue Fragen aufgeworfen hat, ist sodann die Entscheidung C-275/06 («Promusicae») erwähnenswert. Darin stand zur Debatte, ob Internet Access Provider in einem Zivilprozess Daten über den gegen das Urheberrecht verstossenden Internetnutzer an Urheber weiterzugeben haben. Diese Frage bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Urheberrecht und Datenschutz im Rahmen der elektronischen Kommunikation. Der EuGH stellte sich auf den Standpunkt, dass die Verankerung eines Anspruchs auf Weitergabe der Daten durch die Mitgliedstaaten vom Urheberrecht zwar nicht geboten, durch das Datenschutzrecht der EU aber auch nicht verboten ist und letztlich dem Ermessen der Mitgliedstaaten vorbehalten bleibt.

In der anschliessenden Diskussion vertraten beide Referentinnen die Auffassung, dass die Harmonisierung des Urheberrechts, insbesondere des Werkbegriffs, alles andere als fortgeschritten sei und die Schutzvoraussetzungen in den Mitgliedstaaten unterschiedlich gehandhabt würden, was künftig noch viele Vorlagefragen an den EuGH erwarten lasse. Obergfell kam dabei auf die Schutzvoraussetzungen für Werke der angewandten Kunst zu sprechen, die im deutschen Urheberrecht höher als für andere Werkarten angesetzt werden. Diese als Stufentheorie bekannte und in der deutschen Literatur teilweise kritisierte Ungleichbehandlung von Werken der angewandten Kunst wird mit der diesen Objekten gleichzeitig offenstehenden Möglichkeit design- und urheberrechtlichen Schutzes begründet, wobei der urheberrechtliche Schutz als eine Stufe über dem designrechtlichen stehend betrachtet und folglich strengeren Voraussetzungen unterworfen wird. Nach Ansicht von Obergfell macht eine Beibehaltung dieser Abstufung keinen Sinn, vielmehr sei ein Parallelschutz für Werke der angewandten Kunst durch Design- und Urheberrecht einzuführen.

Im europäischen wie im schweizerischen Designrecht bilden Neuheit und Eigenart Voraussetzungen des Designschutzes, wobei Eigenart als Unterschied im Gesamteindruck gegenüber älteren Designs aus der Perspektive des informierten Benutzers definiert wird. Sven Klos, Rechtsanwalt in Amsterdam, präsentierte die Definition des informierten Benutzers anhand von zwei ausgewählten Entscheidungen des EuGH.

In der Rechtssache C-101/11 P («Neumann v. Baena Grupo») hatte der EuGH den durch das EuG als Vorinstanz vorgenommenen Vergleich zwischen einem Design und einer älteren Marke, beide in Gestalt einer sitzenden Figur, zu beurteilen (siehe nachfolgende Abbildung).

Das EuG befand, dass der Gesamteindruck beider Figuren weitgehend durch deren Gesichtsausdruck bestimmt werde. Aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen als potenzielle Konsumenten der vom Design beanspruchten Waren würden beide Figuren einen unterschiedlichen Gesamteindruck vermitteln, da insbesondere Kinder besonders auf den Gefühlsausdruck der Figuren achten und diesen im Gedächtnis behalten würden. Strittig war, ob das EuG mit dem Abstützen auf die unvollkommene Erinnerung des informierten Benutzers anstelle der Vornahme eines Direktvergleichs Kriterien des Markenrechts auf das Designrecht übertragen hatte. Der EuGH stellte klar, dass der Begriff des informierten Benutzers im Designrecht zwischen dem Begriff des Durchschnittsverbrauchers im Markenrecht, der weder über spezielle Kenntnisse verfüge noch einen Direktvergleich zwischen zwei Marken vornehme, und dem Fachmann im Patentrecht mit vertieften technischen Fähigkeiten liegt. So betrachtet verfüge der informierte Benutzer im Designrecht über eine besondere Aufmerksamkeit, welche in seiner persönlichen Erfahrung oder seinen guten Kenntnissen im betreffenden Bereich begründet liegt. Ein Direktvergleich sei aus seiner Perspektive soweit möglich vorzunehmen, ergebe sich aber nicht zwingend aus dem Gesetz. Damit hiess der EuGH das Abstellen der Vorinstanz auf das unvollkommene Erinnerungsbild des informierten Benutzers ausdrücklich gut.

Klos warf anschliessend die Frage auf, ob eine Referenzfigur des informierten Benutzers im Designrecht überhaupt notwendig sei, und bejahte diese gleich selbst: Der Umfang der Information, über die der massgebliche Benutzer verfügt, definiert den Schutzumfang des Designs. Je besser informiert der Benutzer sei, desto genauer nehme er Unterschiede im Gesamteindruck zweier Designs wahr, sodass auch kleinere Unterschiede zu einem verschiedenen Gesamteindruck führen können. Umso wichtiger sei eine klare Festlegung des informierten Benutzers, was nicht immer gelinge; so wurde im Fall von Werbeartikeln für Spiele angenommen, der Kreis der informierten Benutzer bestünde gleichzeitig aus Kindern und Marketingleitern (C-281/10 P, «Pepsico v. Grupo Promer»). Ähnlich umfasste der Kreis der informierten Benutzer in der Rechtssache T-68/10 («Sphere Time v. Punch») sowohl durchschnittliche Konsumenten als auch professionalisierte Einkäufer von Werbeartikeln. Ein so definierter informierter Benutzer, so Klos, sei ein fiktionaler Charakter mit gespaltener Persönlichkeit, dessen Perspektive alles andere als eindeutig und beim Vergleich zweier Designs nur wenig hilfreich sei. Schliesslich merkte Klos an, dass die Berücksichtigung der gestalterischen Freiheit des Designers im entsprechenden Produktbereich in der Rechtsprechung vernachlässigt werde und von einem als Kind definierten informierten Benutzer auch gar nicht eingeschätzt werden könne.

Christoph Bartos, Mitglied der Beschwerdekammern des Harmonisierungsmarktes für den Binnenmarkt, und Dr. Tobias Dolde, Rechtsanwalt in Alicante, stellten in einem gemeinsamen Referat die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des HABM, des EuG und des EuGH zu relativen und absoluten Schutzhindernissen sowie zur Benutzung von Marken im Jahr 2012 vor.

Anlässlich der letztjährigen INGRES-Tagung zur Praxis des Immaterialgüterrechts in der EU hatte RA Prof. Dr. Christian Rohnke die Entscheidung I ZR 84/09 («Proti») des deutschen Bundesgerichtshofs zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken vorgestellt. Darin stellte sich die Frage, ob die Wortmarke «Proti» durch Verwendung der ihrerseits als Wortbildmarken eingetragenen Zeichen «Protiplus» und «Protipower» benutzt worden war. Im Gegensatz zum deutschen Markengesetz sieht die europäische Markenrichtlinie nicht vor, dass eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn die benutzte Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. Auf die Vorlagefrage des BGH nach der Konformität der deutschen Regelung mit dem Unionsrecht hin ist in der Zwischenzeit das Urteil C-553/11 des EuGH ergangen, das dem Publikum von Dolde präsentiert wurde. Der EuGH kam darin zum Ergebnis, dass die abweichende Form, in der eine Marke benutzt wird, ihrerseits zwar als Marke eingetragen sein darf, obwohl dies in der Markenrichtlinie so nicht festgehalten wird. Allerdings darf die Abweichung nur in Bestandteilen bestehen, die keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke haben. Was dies bedeutet, illustriert beispielsweise die Entscheidung T-514/10. Darin entschied das EuG, dass die Verwendung des Zeichens «Fruit of the loom» keine rechtserhaltende Benutzung der Marke «Fruit» darstelle, da die Abweichung den kennzeichnenden Charakter des Zeichens «Fruit» verändere.

Unter den vorgestellten Entscheidungen zu absoluten Eintragungshindernissen ist zunächst das Urteil T-164/11 («Redding v. Morleys») erwähnenswert, worin das EuG die Eintragung der Form eines Messers als dreidimensionale Marke für Messer zu beurteilen hatte. Im europäischen wie im schweizerischen Markenrecht können Formen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung notwendig sind, nicht als Marke eingetragen werden. Nun war die technische Funktion der Form der strittigen Marke in einem erloschenen amerikanischen Patent beschrieben. Das EuG stellte klar, dass die Existenz eines Patents ein praktisch unwiderlegbarer Beweis für den technischen Charakter der als Marke beanspruchten Form gilt und dass nach Ablauf des Patentschutzes der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende technische Lösungen nicht durch Markenschutz zeitlich unbeschränkt monopolisiert werden dürfen.

Mit dem Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung befassten sich die Beschwerdekammern des HABM in der Entscheidung R0645/2011-1 («Simca»). Zur Diskussion stand die Anmeldung der bereits eingetragenen, aber wegen fehlender Benutzung löschungsreifen Marke «Simca» für Fahrzeuge durch einen Anmelder, der – nach Ansicht der Markeninhaberin Peugeot SA – mit der Markenanmeldung das alleinige Ziel verfolgte, Peugeot gegen den Verzicht auf die Markeneintragung eine grosszügige Abfindung abzuluchsen. Die Beschwerdekammer ging ebenfalls von der Bösgläubigkeit des Markenanmelders aus, der ganz bewusst nach löschungsreifen, bekannten Marken gesucht habe. «Simca» werde zwar seit den Siebzigerjahren nicht mehr als Marke für Fahrzeuge benutzt, geniesse aber noch immer einen guten Ruf, welchen der Markeninhaber parasitär ausbeuten wolle. Die bösgläubig angemeldete Marke wurde in der Zwischenzeit gelöscht, der Anmelder hat den Fall jedoch an das EuG weitergezogen. Mit einer Entscheidung ist im Verlauf des Jahres 2013 zu rechnen.

Die Frage der bösgläubigen Markenanmeldung stellte sich auch in der Rechtssache T-136/11 vor dem EuG. Die Pelikan Vertriebsgesellschaft GmbH hatte die unten abgebildete Wortbildmarke «Pelikan» für eine umfangreiche Liste von Waren und Dienstleistungen angemeldet.

Allerdings hatte sie Jahre zuvor für dieselben Waren und Dienstleistungen bereits folgende, nur unwesentlich verschiedene Wortbildmarke eintragen lassen, ohne diese seither für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt zu haben:

Das EuG konnte darin keine bösgläubige Wiederholungsanmeldung zur Verhinderung der Löschung der älteren Marke wegen fehlender Benutzung erblicken, da die Modernisierung von Marken eine gängige Geschäftspraxis darstelle und die Existenz älterer unbenutzter Marken lediglich ein Indiz, nicht aber ein genügender Nachweis für Bösgläubigkeit sei. Folglich wies es den Nichtigkeitsantrag gegen die angemeldete Marke ab.

Zur vorgestellten Rechtsprechung zu relativen Ausschlussgründen ist schliesslich die Entscheidung R1999/2010-2 der Beschwerdekammern des HABM hervorzuheben. Die ProSieben-Sat1 AG hatte Widerspruch gegen die Eintragung der folgenden Bildmarke in Gestalt eines orangefarbenen Kreises mit der Zahl 7 in der Mitte eingelegt:

Der Widerspruch war auf eine ältere, für dieselben Dienstleistungen eingetragene Bildmarke der ProSieben-Sat1 AG gestützt, die der Leserschaft als das Logo von ProSieben bekannt ist:

Im Gegensatz zu der Widerspruchsabteilung des HABM verneinte die Beschwerdekammer das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Während die angemeldete Marke von den Konsumenten zweifellos als die Zahl 7 wahrgenommen werde, stelle die ältere Marke von ProSieben eine abstrakte Einheit in Form eines Querbalkens auf einem Viertelkreis dar, welche nicht als Zahl 7 erkannt werde. Folglich seien die Zeichen sowohl visuell als klanglich verschieden und verfügten über einen unterschiedlichen Sinngehalt. Selbst falls die ältere Marke von den Konsumenten mittels gedanklicher Verbindung mit dem Sendeunternehmen als «Zahl Sieben von ProSieben» erkannt werde, seien die Zeichen visuell und konzeptuell unterschiedlich. Mangels Zeichenähnlichkeit würden weder die Bekanntheit der älteren Marke noch die Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führen.

Beata Piwowarska, Richterin am Gemeinschaftsmarkengericht Warschau, referierte über den Schutz von nationalen und Gemeinschaftsmarken in Polen. Dabei präsentierte sie das polnische Gerichtssystem, stellte einige Fälle des Gemeinschaftsmarkengerichts vor und kam auf Besonderheiten des polnischen Markenrechts zu sprechen.

Für die Eintragung und Löschung nationaler Marken ist das Patentamt in Warschau zuständig, während Verletzungsklagen von 45 Regionalgerichten beurteilt werden. Diese verfügen jedoch über keine besonderen Fachkenntnisse, was – zum Bedauern von Piwowarska – entsprechende Auswirkungen auf die Qualität der Rechtsprechung hat. Für Streitigkeiten betreffend Gemeinschaftsmarken ist ausschliesslich das Gemeinschaftsmarkengericht in Warschau zuständig, das nach Polens EU-Beitritt im Jahr 2004 geschaffen wurde. Im Unterschied zu den Regionalgerichten verfügt dieses Gericht über besondere Fachkenntnisse in Markensachen und ist für Verletzungsklagen, Widerklagen auf Verfall- oder Nichtigerklärung sowie für Gesuche um vorsorgliche Massnahmen und Sicherungsmassnahmen zuständig. Letztere machen gut die Hälfte aller Begehren aus und werden sehr rasch, innerhalb von sieben Tagen, gewährt. Feststellungsklagen auf Nichtverletzung sind im polnischen Recht nicht vorgesehen, weshalb deren Zulässigkeit in der Lehre umstritten ist. In Einzelfällen haben Gerichte negative Feststellungsklagen gestützt auf eine breite Auslegung des polnischen Zivilprozessgesetzes aber bereits zugelassen.

Die häufigsten Rechtsbegehren in Markenstreitigkeiten lauten auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustands und Vernichtung verletzender Ware, seltener auch auf Schadenersatzzahlung und Gewinnherausgabe, da die Durchsetzung finanzieller Ansprüche schwer und langwierig ist. Widersetzt sich die unterliegende Partei der Vollstreckung des Urteils, kann ihr ein Zwangsgeld auferlegt werden. Gängig ist ebenfalls die Publikation der Urteile in der Presse oder auf der Internetseite des Verletzers zwecks Beseitigung von Verwechslungsgefahr. Ähnlich wie das französische und schweizerische kennt auch das polnische Recht einen Anspruch auf Informationsherausgabe. Dieser ist nicht unumstritten, da er einerseits zur Auskundschaftung von Geschäftsgeheimnissen eines Konkurrenten missbraucht werden kann, andererseits aber die Möglichkeit besteht, dass falsche oder unvollständige Informationen herausgegeben werden. Als eine Besonderheit des polnischen Markenrechts, das ansonsten weitgehend dem Unionsrecht entspricht, hob Piwowarska das Fehlen der berühmten Marke hervor. Die notorisch bekannte Marke wird aber auch im polnischen Recht geschützt.

Dr. Michael Horak, Rechtsanwalt in Wien, berichtete über die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs zur als «Informationsmarketing» bezeichneten irreführenden Produktvermarktung auf Grundlage der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Diese bezeichnet jegliche Art der Vermarktung eines Produktes als unlauter, welche Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt oder Kennzeichen eines Konkurrenten begründet und dadurch einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen hätte. Somit sind auch nicht registrierte Kennzeichen unter gewissen – nicht genauer definierten – Voraussetzungen durch das Lauterkeitsrecht geschützt.

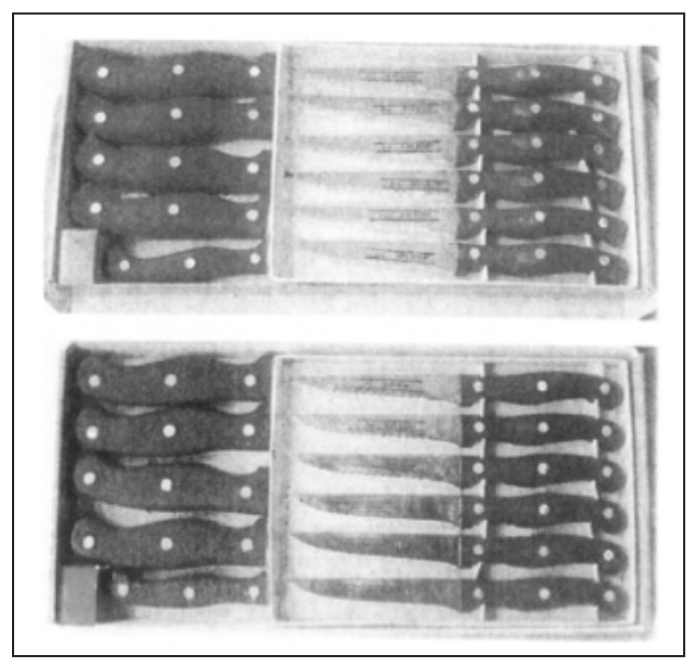

In seinem ersten Entscheid zum Tatbestand des Imitationsmarketings (17 Ob 7/09t «Das blaue Wunder») stellte der OGH klar, dass auch Produktverpackungen als Herkunftshinweis funktionieren und im Rahmen von Vermarktungsstrategien eingesetzt werden können. Werden sie herkunftstäuschend nachgeahmt, ist der Tatbestand des Imitationsmarketings erfüllt – vorausgesetzt, dass die Verpackung beim Verbraucher eine Herkunftsvorstellung auslösen kann. Im konkreten Fall erachtete der OGH eine Verpackung, in der ein Messerset in charakteristischer Weise angeordnet und im Unterschied zu anderen auf dem Markt erhältlichen Messerverpackungen verschlossen präsentiert war, als unterscheidungskräftig und deren identische Übernahme durch einen Konkurrenten als unlauter. In der nachfolgenden Abbildung ist das Original in der oberen, die Kopie in der unteren Bildhälfte wiedergegeben.

Dass die Verpackung Verkehrsgeltung erlangt hätte, setzte der OGH nicht voraus. Dies ist bemerkenswert, da Ausstattungen (etwa Geschäftslokale, Uniformen des Personals oder eben Verpackungen) im österreichischen UWG nur geschützt sind, sofern sie Verkehrsgeltung erlangt haben. In einer neueren Entscheidung (17 Ob 26/11i «Flair-Reisen») hat der OGH die Regelung des Schutzes von Ausstattung im österreichischen UWG nun mit dem Tatbestand des Imitationsmarketings in der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken verknüpft, den bereits vergessen geglaubten Begriff der Verkehrsgeltung wiederbelebt und diesen kurzerhand zu einem Tatbestandsmerkmal des Imitationsmarketings erklärt. Produktausstattungen können nach Ansicht des OGH nur dann als Unternehmenskennzeichen funktionieren, wenn sie dem Verkehr bekannt sind. Um die Grenzen des aufgrund Verkehrsgeltung gewährten kennzeichenrechtlichen Schutzes nicht zu unterlaufen, sei es angebracht, Verkehrsgeltung der Ausstattung auch für Ansprüche aus Imitationsmarketing zu fordern. Horak steht dieser Entscheidung kritisch gegenüber: Imitationsmarketing im Sinne der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken sei ein europarechtlicher Tatbestand und als solcher autonom auszulegen. Die Richtlinie bezwecke eine Vollharmonisierung nationalen Rechts der Mitgliedstaaten und setze nicht voraus, dass die gegen Imitationsmarketing geschützte Ausstattung über Verkehrsgeltung verfüge. Es ist nur von Verwechslungsgefahr die Rede, diese erfordere jedoch keine Verkehrsgeltung und spiele insbesondere im Markenrecht nur bei fehlender originärer Unterscheidungskraft eine Rolle. Daher sollte Verkehrsgeltung auch nur bei fehlender originärer Unterscheidungskraft der Ausstattung gefordert werden.

Horak räumte allerdings ein, dass aus der Regelung des Imitationsmarketings in der Richtlinie nicht eindeutig hervorgeht, ob alle Zeichen mit originärer Unterscheidungskraft oder nur solche mit erhöhter Unterscheidungskraft oder einer gewissen Bekanntheit aufgrund intensiver Benutzung gegen Imitationsmarketing geschützt sind. Nach Ansicht von Horak ist es wünschenswert, diese Fragen durch eine Vorlage an den EuGH zu klären.

Anschliessend wurde über Sinn und Unsinn einer Klagelegitimation von Mitbewerbern, die selbst nicht Markeninhaber sind, im Fall von Imitationsmarketing betreffend Marken diskutiert. In der von Horak vorgestellten Entscheidung 17 Ob 10/11m («Jungle Man») hatte der OGH die Klagelegitimation solcher Mitbewerber des angeblichen Markenverletzers bejaht. Während einige Teilnehmer keinen Grund darin sahen, weshalb eine Marke durch eine andere Person als den Markeninhaber selbst gegen Verletzungen verteidigt werden sollte, stellten sich Befürworter einer Klagelegitimation Dritter auf den Standpunkt, der Tatbestand des Imitationsmarketings unterscheide sich vom rein markenrechtlichen Schutz gegen Verwechslungsgefahr insofern, als er die Täuschung von Konsumenten wegen irreführender Werbung beinhalte. Ritscher kam zum Abschluss der Diskussionsrunde auf den Schutz von Marken im schweizerischen Lauterkeitsrecht zu sprechen und zitierte diesbezüglich den Bundesgerichtsentscheid 4A_469/2007, worin die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken IWC und WMC markenrechtlich verneint, aber in Anwendung des UWG bejaht worden war.

Im Anschluss an den informativen Teil der Veranstaltung erhielten die aus über zehn Ländern angereisten Besucher Gelegenheit, sich bei einem Aperitif und dem wie gewohnt hervorragenden Abendessen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Den Organisatoren ist auch in diesem Jahr eine spannende Veranstaltung gelungen, die dem Publikum einen Überblick über die neuesten Entwicklungen auf dem gesamten Gebiet des Immaterialgüterrechts in der EU vermittelte und von einem dynamischen Austausch zwischen Referenten und Publikum geprägt war. Die nächste Tagung zur «Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union» wird am 27. Januar 2014 stattfinden.